院長コラム

column

「頚椎椎弓形成術・脊柱管拡大術の問題点」

前回のコラム(2021年4月5日【頚椎脊柱管狭窄症】)で、私たち日本人は頚椎脊柱管が生まれつき狭い人が多いと説明しました。

生まれつきの脊柱管狭窄症では頚椎の一部分ではなく、頚椎のほぼ全体が狭くなっています。言い換えれば首の骨の上から下まで広範囲に狭い傾向があるということです。

このため、この病気に対する手術も首の上下に広範囲に及ぶことが多くなります。

首の手術は前からと後ろから、あるいはその両方を行う方法がありますが、広範囲の手術には後ろからの手術が適しています。

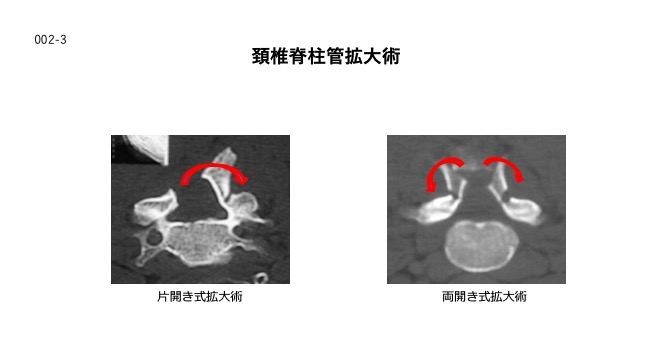

その代表的な手術が頚椎脊柱管拡大術、または頚椎椎弓形成術と呼ばれるもので、日本では頚椎脊柱管狭窄症にはほとんどすべての病院でこの手術が行われています。

この手術は上の画像で示したように、脊柱管の蓋に相当する椎弓を片開き式、あるいは両開き式に開いて(赤矢印)、狭くなっていた脊柱管を広げる方法です。黄色の丸印の部分が開閉の中心の蝶番に当たるところです。私もかつてこの手術を先輩医師に倣って行いました。大事なポイントは、この蝶番の部分は骨を薄くして折り曲げますが、ここを切断してしまわないことです。

ところが、この椎弓の蓋を開いたまま残そうとすることによって、実際の臨床の場では、様々な問題が生じているのです。

ここで、どんな問題が起こるのかということを整理して述べてみます。

第1に、首の筋肉が大きく損傷されるということです。椎弓を蓋のように開くためには、首を動かし姿勢を保持する筋肉を椎弓からことごとく切り離さなければなりません。そうしないと脊柱管を十分に広げることができないからです。

私はこのHPで、首の椎弓に付着する筋肉を傷つけることによって、さまざまな問題が生じることを繰り返し述べてきましたので、この点についてはこれ以上の解説は省略いたします。

この方法が一般化したころによく問題とされたのは、脊柱管の再狭窄です。これは、開いた椎弓の蓋が手術後に閉じて元に戻ってしまい、ふたたび脊柱管が狭窄してしまうことです。さらには、開いた椎弓が蝶番のところで離断されてしまい、椎弓が遊離することもあります。遊離した椎弓は脊柱管の中に落ち込んでしまい、脊髄やその枝の神経根を圧迫します。その結果、手足、胴体の痛みやしびれ、さらには手足が思うように動かせなくなる運動マヒなどが起こります。

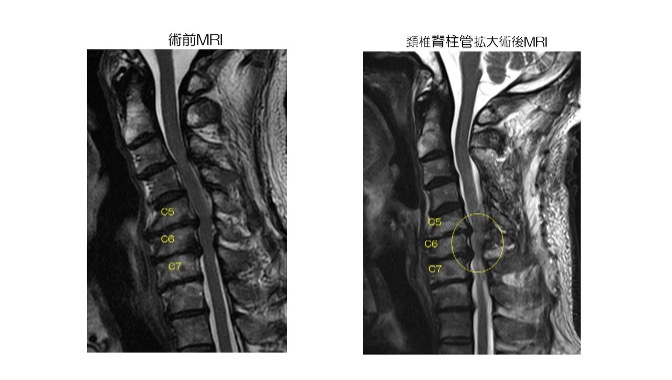

下の画像は今年春先に、ある病院で第3頚椎(C3)から第7頚椎(C7)までの片開き式拡大術を受けた男性のMRIです。術後手足のしびれや痛み、脱力を自覚して私のクリニックを受診されました。左右のMRIを見比べてみると、C3からC7までの片開き式拡大術によってC3からC4までは脊柱管が広がっています。しかし、黄色の丸印で囲まれたC5からC7までの範囲では拡大術が行なわれているにもかかわらず、脊柱管は術前よりも狭く見えます。

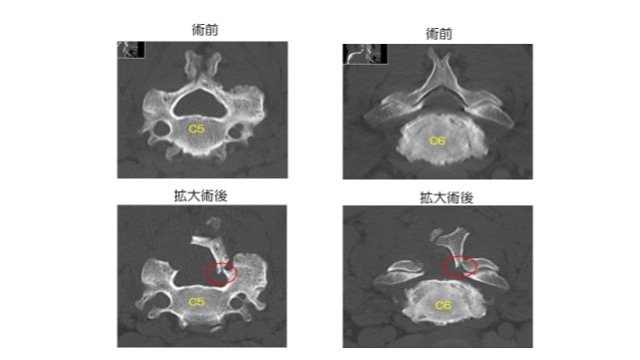

上はこの男性のCT画像です。上下のCTを見比べてみると、第5頚椎と第6頚椎の椎弓は手術によって開いていますが、両方とも蝶番の部分(赤丸)で骨が離断され、とがった椎弓の角(かど)が脊柱管内に落ち込んでいます。MRIで脊柱管の拡大が不十分に見える黄色丸の範囲は、この落ち込んだ椎弓によって脊柱管が狭窄し、脊髄や神経根を圧迫していたのです。首を曲げたり伸ばしたりするたびに手足や胴体に痛みとしびれが走り、手足の力が抜けたりしていました。もし首や頭に強い衝撃を受ければ脊髄が大きく損傷され、手足が半永久的に動かなくなることも十分あり得たのです。

最近の脊椎外科領域では様々な人工材料が開発されています。頚椎脊柱管拡大術では、いずれの方法にも開いた椎弓のすき間にセラミックをはめ込んだり、小さな金属の板とネジで開いた椎弓を固定して、椎弓の蓋が閉じたり、脊柱管の中に落ち込んだりすることを防いでいます。

ところが、この人工材料を首の骨に固定することによって、さらに新たな合併症が起こっているのです。

次回のコラムでその問題について解説させていただきます。